Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов

О Трапезной

В пяти витринах Трапезной Патриарших палат представлена коллекция русского художественного шитья конца XVI–XVII веков, отражающая два его основных направления: лицевое шитьё (витрины 13, 14, 15, 16) и орнаментальное (витрина 17).

Коллекция изобразительного или лицевого шитья Музеев Кремля — одна из самых значительных в России в качественном и количественном отношении. В состав музейного собрания полностью вошла патриаршая ризница — одно из древнейших хранилищ произведений искусства. В 20-е годы XX века в музейную коллекцию влились многочисленные культовые предметы из кремлевских и московских соборов и ризниц крупнейших русских монастырей. От XVII века сохранилось большое количество произведений орнаментального шитья, значительно более разнообразного по назначению и по мотивам узоров, по сравнению с предшествующей эпохой. Орнаментальные, декоративные элементы шитья XVII века являются результатом индивидуального творчества мастериц, их характеризует огромный запас различных композиций и мотивов, основанный на обширном и многовековом опыте.

Экспозиция русского художественного шитья в помещении Трапезной XVII в.

Большинство произведений лицевого шитья связано с церковным интерьером: «воздухи» и пелены, украшавшие стены и алтарные преграды церквей; завесы царских врат; покровы на престолы и жертвенники; судари или покровцы на церковные сосуды; надгробные покровы и плащаницы. От назначения предмета в значительной степени зависело и содержание изображений на нем. Так, на покрове изображали святого, на гроб которого он предназначался; на «воздухах» или плащаницах — погребение или оплакивание Христа; на сударях или покровцах на церковные сосуды — богоматерь Знамение, евхаристического агнца, распятие или Христа во гробе; на подвесной пелене — изображение той иконы, под которую она помещалась, и т. д. Но эти канонические требования касались лишь главного изображения на среднике, и то, по-видимому, не всегда. До нас дошло много «воздухов» и пелен с самыми различными изображениями. Содержание же кайм, выбор предмета для вышивки, как правило, определялись заказчиком, зависело непосредственно от его желания. Этот выбор, по-видимому, никогда не был случаен, а диктовался глубокими соображениями не только религиозного или эстетического характера, а зачастую зависел от событий его жизни вкладчика или общественно-политических взглядов. Круг «светских» памятников был также широк: шитые иконы, хоругви и знамена участвовали в военных походах и различных общественно-политических и религиозных церемониях; вышивка украшала княжеские бармы, одежду духовенства, конские уборы. Создавались произведения лицевого шитья в специализированных мастерских — светлицах. Во главе светлицы обычно стояла хозяйка дома, часто сама искусная вышивальщица. Шить и вышивать должна была уметь каждая женщина. Прилежание к рукоделию почиталось за особую добродетель. Хозяйке зачастую принадлежал выбор сюжета, ткани, технических приемов вышивания, а также художника и мастериц; она наблюдала за работой и принимала в ней непосредственное участие. Своими художественными и техническими особенностями отличалась царская мастерская (Царицына палата), светлицы Годуновых, Милославских, Строгановых, Бутурлиных. Искусство лицевого шитья, требующее предварительных рисунков профессиональных художников и дорогих материалов — шёлковых и золотных тканей и нитей, могло развиваться только в привилегированных слоях общества. Шитьевые мастерские имелись почти в каждом княжеском и боярском хозяйстве, в богатых домах служилых и торговых людей, в большинстве женских монастырей.

Особенностью лицевого шитья являлось участие мастеров разных специальностей: художника-знаменщика (мастера-иконописца), словописца, травщика (орнаменталиста), вышивальщиц. И каждый из этих мастеров мог привносить в произведение что-то своё. Роль художника при создании произведений шитья весьма значительна: он создавал композицию, предлагал то или иное иконографическое решение, рисунок, колорит. Так, например, в качестве художника к созданию произведений царской мастерской привлекался Симон Ушаков — изограф, глава иконописной царской мастерской.

Одна из важнейших особенностей произведений лицевого шитья — надписи: вкладные и литургические. Ни в одном другом виде изобразительного искусства они не занимают такого места, как здесь. Входя в саму композицию произведения, играя в ней подчас важную художественную роль, вкладная надпись почти всегда содержит указание на дату изготовления предмета, реже — на продолжительность работы над ним. Такие надписи позволяют не только более точно датировать памятник, но и дают возможность представить работу мастерской.

Вообще же, в лицевом шитье XVII столетия можно условно выделить два направления — золотное и шёлковое. В золотном шитье, почти при полном отсутствии цветных шелков, всё построено на градации золота и серебра, на резком контрасте их с фоном, на подчеркнутой силуэтности рисунка. В то время как в шёлковом шитье преобладают живописность, вариация колористической гаммы, выделение главного посредством цветовых ударов.

Сюжетность, несущая определенное смысловое и идейное содержание, близость всего художественного и образного строя лицевого шитья к иконе и фреске заставляет рассматривать его как один из видов древнерусского изобразительного искусства. Основные стилистические особенности произведений определяются принадлежностью иконописца-знаменщика к тому или иному художественному направлению или центру, а своеобразие художественных и технических средств — мастерством вышивальщицы. Произведения лицевого шитья, содержащие надписи, — бесценный исторический источник, наряду с другими документами сохраняющий различные сведения об эпохе.

Витрина 13. Шитьё конца XVI – начала XVII века

В первой половине XVII столетия искусство лицевого шитья переживает несколько периодов развития. В начале века, периоде «лихолетия», — как русские люди называли время польско-литовской интервенции — все кремлёвские мастерские прекратили работу и были разорены, как и царская казна и церковные ризницы.

После воцарения в 1613 году новой династии Романовых, центр «светличных» работ на какое-то время переместился из дворца в кремлёвский Вознесенский монастырь, где стала жить мать царя Михаила Федоровича — «великая старица» Марфа. Здесь чинили обветшавшие вещи, заканчивали недошитые, и только к 20-м годам XVII столетия царицыны светлицы начали возрождаться. Они вошли в ведение Царицыной мастерской палаты, которая с 1626 года упоминается как отдельное дворцовое учреждение. Постепенно восстанавливается штат мастериц. В это время здесь насчитывается пятнадцать золотошвей. В подготовке мастериц и создании художественного стиля светлиц этого времени, по-видимому, большую роль сыграла старица Марфа, которая до самой своей смерти в 1631 году имела большое влияние при царском дворе и фактически управляла царицыным хозяйством.

В царицыной светлице во второй четверти XVII века работало более сорока мастериц, а к середине века не менее пятидесяти золотошвей. В 1620–1630-х годах для работы в царицыных светлицах привлекали иконописцев Ивана Пасеина и Марка Матвеева, а также словописца Ивана Гомулина; в конце 1640– 1650-х — Симона Ушакова и словописца Андрея Гомулина.

В витрине 14 представлена плащаница «Положение во гроб», изготовленная для вклада в кремлёвский Вознесенский собор Вознесенского монастыря по заказу царя Михаила Романова и Патриарха Филарета в 1627 году. Иконография плащаницы близко повторяет распространенную в конце XVI–XVII веков композицию плащаницы из Успенского собора Кремля, мастерской Евфросинии Старицкой, кроме кайм, где изображения святых заменены литургической надписью. Однако следует отметить, что здесь менее изящные пропорции фигур и не соответствующие образцу узоры одежд и некоторые другие детали.

Также в витрине экспонируются опахала-рипиды, вложенные Саввинским архимандритом Никанором в Соловецкий монастырь.

Экспонаты витрины

Потир

Потир серебряный, с гладкой, полусферической формы чашей, на ложчатом поддоне. В четырёх круглых клеймах чаши — резные поясные изображения Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и голгофского креста, с соответствующими резными надписями. По венцу чаши — резная литургическая надпись вязью по штрихованному фону. Стоян — в виде гладкой трубочки, со слегка сплюснутым гладким яблоком. Поддон ложчатый, чеканный. «Ложки» витые, через одну гладкие и с резным растительным орнаментом по канфарёному фону. На гладких «ложках» резная надпись: «даны сии сосуды по гдре цвиче Иване Михайловиче на Соловки в Анзерской мнстрь». По срезу поддона, в ленте, на штрихованном фоне — резная надпись: «зделаны повелениемъ великаго гдря цря и великаго кнзя Михаила Федоровича всея Руси и ево благоверные црцы и великие княгини Евдокеи и ихъ блгородныхъ чад».

Чаша водосвятная

Чаша водосвятная серебряная, частично золочёная, на высоком узком поддоне. По золочёному венцу на штрихованном поле помещена древнерусская резная надпись: «Сию чашу Минина жена Кириловна Грязева вдова Олена Ивановна Кострому в дом Пречистые Богородици Ризыположение ностеi Новодевич монаст приложила». Корпус чаши расчеканен десятью изогнутыми книзу, суживающимися «ложками»; через одну золочёными и покрытыми спиралевидным травным орнаментом. Между «ложками» в верхней части корпуса идут десять золочёных клинообразных спусков, в них треугольники с орнаментом из трёх трилистников, соединённых стеблем на волнистом резном фоне. Поддон чаши круглой формы, частично золочёный, в виде высокой кольцеобразной шейки. По его краю идёт резная плетёнка. Шейка разделена на шесть косых полос, через одну золочёных, на которых повторяется резной спиралевидный травный орнамент, аналогичный орнаменту на «ложках» корпуса. Внутри чаши накладная золочёная выпуклая мишень. На ней по краю резана плетёнка, а в центре шестиконечный голгофский крест, заключённый в круг с надписями в прямоугольниках на штрихованном поле.

Блюдо церковное

Блюдо церковное серебряное, сверху золочёное, украшенное резьбой; круглое, глубокое. Борт блюда гладкий, слегка приподнятый; край его профилирован боровками. По борту — 8 резных розеток со стилизованным травным узором внутри. Рисунок в розетках повторяется через одну. Между розетками гладкая резная надпись древнерусской вязью на штрихованном поле: «лета ЗРГI месяца марта В днъ сие блюдо домовое церковное соборнаго храму честнаго и славнаго ея благовещения пресвятые богородицы и пределов ее у Соли у Вычегоцкие на посаде положения Никиты Григорьева сына Строганова». Спуск и дно — гладкие. В центре дна в резном круге помещено резное изображение Богоматери «Знамение» с символами евангелистов в треугольниках и четырьмя херувимами вокруг, с соответствующими надписями по сторонам. По внутреннему краю круга с изображением Богоматери положен поясок из стилизованных цветов. Ближе к спуску, по кругу — резная литургическая надпись на штрихованном поле — «Достойно есть». По борту на оборотной стороне — резная надпись в одну строку: Блюдо весомъ серебра 4 по В3 без Г денегъ золото по-ло ПО О ЗГ денги.

Покровец (воздух)

Италия (ткани), Россия (шитье), XVII в. Нить золотная, нить шелковая, серебро, жемчуг, атлас, тафта, кружево, блестки. Ткачество, шитье. Длина 44 см. Ширина 44 см.

Покровец (воздух) из малинового и зелёного атласа с шитьём и кружевом. На среднике малинового атласа шитое изображение Богоматери «Знамение» в круге с четырьмя лучами. По бокам, вверху и внизу — два херувима и два серафима. Лично́е шито шелками. Остальное шитьё выполнено пряденым золотом и серебром. В контурах — узкий чёрный шёлковый шнурок. В контурах нимбов и на зарукавьях Богоматери — жемчуг. На кайме зелёного атласа пряденым золотом шит текст молитвы. Края обшиты узким серебряным плетёным кружевом с блёстками. Подкладка малиновой тафты.

Панагия-мощевик

Панагия выполнена в форме квадрифолия, с полукружиями, заполненными сканым узором из тончайшей проволочки. На лицевой стороне в круге композиции «Вознесение» из литых накладных фигурок: Христос, летящие ангелы, под ними Богоматерь с двумя апостолами по сторонам. Композиция вписана в круг, фигуры соразмерны, передают движение. На обороте — накладное литое «Распятие», фигуры Богородицы и Иоанна Крестителя, а также четырёх евангелистов. Происходит из Благовещенского собора Московского Кремля.

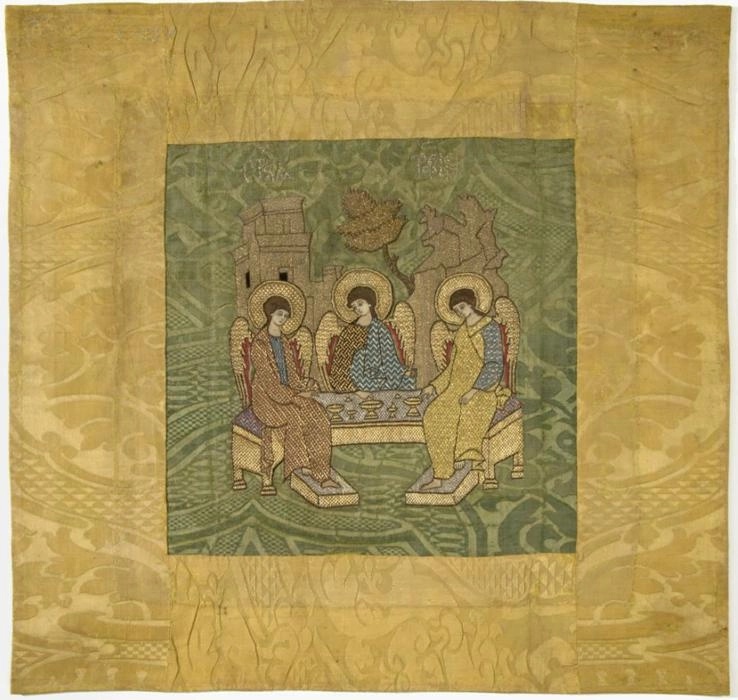

Сударь «Святая Троица»

Воздух из зеленой и желтой камки с шитым изображением ветхозаветной Троицы. На среднике из зеленой камки пряденым золотом и серебром вышиты три ангела, сидящие за столом на фоне пейзажа со зданием, деревом и горой. Лики, руки, ступни ног шиты шелком телесного цвета, а волосы - коричневым шелком.

Одежды шиты пряденым золотом в прикреп вишневым, коричневым и желтым шелком, а также пряденым серебром в прикреп светло-синим шелком; пейзаж - сканным золотом. Контуры нимбов шиты золотом по рельефу. Контуры всех изображений и черты лиц - коричневым шелком. Традиционная надпись: "стая троца" шита серебром. Кайма из желтой камки. Узоры тканей фрагментарны, состоят из чешуйчатых разводов и растительных элементов. Подкладка из желтовато-синей тафты.

Витрина 14 и 15. Шитьё первой половины XVII века

В первой половине XVII столетия искусство лицевого шитья переживает несколько периодов развития. В начале века, периоде «лихолетия», — как русские люди называли время польско-литовской интервенции — все кремлёвские мастерские прекратили работу и были разорены, как и царская казна и церковные ризницы.

После воцарения в 1613 году новой династии Романовых, центр «светличных» работ на какое-то время переместился из дворца в кремлёвский Вознесенский монастырь, где стала жить мать царя Михаила Федоровича — «великая старица» Марфа. Здесь чинили обветшавшие вещи, заканчивали недошитые, и только к 20-м годам XVII столетия царицыны светлицы начали возрождаться. Они вошли в ведение Царицыной мастерской палаты, которая с 1626 года упоминается как отдельное дворцовое учреждение. Постепенно восстанавливается штат мастериц. В это время здесь насчитывается пятнадцать золотошвей. В подготовке мастериц и создании художественного стиля светлиц этого времени, по-видимому, большую роль сыграла старица Марфа, которая до самой своей смерти в 1631 году имела большое влияние при царском дворе и фактически управляла царицыным хозяйством.

В царицыной светлице во второй четверти XVII века работало более сорока мастериц, а к середине века не менее пятидесяти золотошвей. В 1620–1630-х годах для работы в царицыных светлицах привлекали иконописцев Ивана Пасеина и Марка Матвеева, а также словописца Ивана Гомулина; в конце 1640– 1650-х — Симона Ушакова и словописца Андрея Гомулина.

В витрине 14 представлена плащаница «Положение во гроб», изготовленная для вклада в кремлёвский Вознесенский собор Вознесенского монастыря по заказу царя Михаила Романова и Патриарха Филарета в 1627 году. Иконография плащаницы близко повторяет распространенную в конце XVI–XVII веков композицию плащаницы из Успенского собора Кремля, мастерской Евфросинии Старицкой, кроме кайм, где изображения святых заменены литургической надписью. Однако следует отметить, что здесь менее изящные пропорции фигур и не соответствующие образцу узоры одежд и некоторые другие детали.

Также в витрине экспонируются опахала-рипиды, вложенные Саввинским архимандритом Никанором в Соловецкий монастырь.

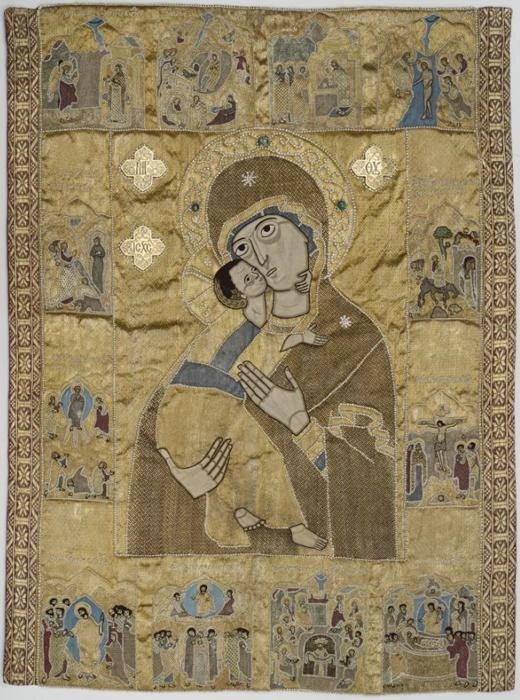

Появление новых черт в произведениях царицыной мастерской хорошо видно на пелене с изображением Богоматери Владимирской из Успенского собора Московского Кремля (справа в витрине 15), создание которой относится к 40-м годам XVII века. Знаменщик постарался воспроизвести древний оригинал, но образ Богоматери отличает определенная сухость прежде всего из-за усиленного оттенения в лично́м. Тени положены вокруг глаз, носа, по абрису ликов, по суставам пальцев. В одеждах исчезла легкость складок. От обилия золотных нитей, жемчуга и камней образ представляется заключённым в оклад, что подчёркивают и вышитые на каймах праздники, как это было на сканом окладе древней иконы, выполненном в начале XV века в мастерской митрополита Фотия. В «Светличных делах» шитая «Богоматерь Владимирская с праздниками» названа «образом», что изначально предполагало использование её как самостоятельной иконы или «выносной» пелены. Знаменовали её, как записано 26 июля 1639 года, в течение четырнадцати дней — иконники Марк Матвеев и Третьяк Гаврилов по бумаге и по тафте. Тот же иконник, Марк Матвеев, вместе с другим мастером, Сидоркой Осиповым, упоминается под 1640 годом как знаменщики пелены к образу «Успение Богоматери» в «Большой» (Успенский) собор. Причём образцом, как указано в том же документе, служила сама икона.

Представленная рядом (слева) пелена Богоматерь Одигитрия (Смоленская) исполнена предположительно в Москве в конце XVI столетия и представляет собой более раннюю манеру шитья. Лично́е тонкого рисунка проработано тщательно, почти без оттенений, а образ выглядит особенно празднично на фоне из малинового атласа. Для пелены характерно обилие золотного шитья на одеждах, отличавшего московские произведения этого периода.

Экспонаты витрин

Плащаница

Плащаница вложена царём Михаилом Романовым и Патриархом Филаретом в Вознесенской собор Московского Кремля в 1627 году. Она исполнена в Царицыных мастерских. На плащанице вышита сцена «Положение во гроб» с предстоящими двумя ангелами с рипидами. Вверху в сегменте на фоне стилизованных облаков — изображение Святого Духа в виде голубя и символические изображения Луны и Солнца в виде человеческих голов в коронах. Внизу у гроба — два ангела, по углам — символы евангелистов. В шитье плащаницы использовано много золотных и серебряных нитей. Золотными нитями, скрученными с коричневым шёлком, вышиты волосы Христа; а одеяния, нимбы и крылья ангелов, символы евангелистов шиты прядеными золотными нитями в прикреп. Обилие золота и серебра характерно для памятников шитья XVII века. Часто употребляются в цвет золота и серебра незаметные прикрепы, отчего изображения кажутся одетыми в золотые оклады. При шитье в прикреп серебряные и золотные нити накладывали сверху на ткань параллельными рядами и прикрепляли к ней стежками шёлка, создававшими разнообразные узоры. Нимбы и детали одежд расшивались рельефным орнаментом «на чеканное дело».

Рипида

Рипида серебряная, золочёная, круглая, ажурная, с чеканными херувимами в круге, с тремя «яблоками» на рукояти. В центре круга — накладное чеканное двухстороннее изображение Херувима, окружённого прорезным орнаментом из вьющегося стебля с листьями. Над херувимом в фигурном клейме, на штрихованном поле — резная надпись «херувим». По краю круга проходит резная литургическая надпись. Край профилирован боровками. Круг закреплен в гладкой обойме. Обойма переходит в рукоять, состоящую из двух цилиндрических трубок, между которыми три «яблока», одно из которых гладкое. «Яблоки», разделенные посредине выступающим пояском, украшены резным орнаментом. На трубках резной, чешуйчатый, геометрический и растительный узоры. На рукояти надпись о вкладе: "Вклад Саввинского архимандрита Никанора в Соловецкий монастырь".

Ложка (лжица)

Ложка серебряная, золочёная, литая, с фигурной ручкой. Чаша овальной формы, у ручки, внутри чаши, в фигурном клейме на фоне черневого орнамента — голгофский крест и буквы ИС ХС. С внешней стороны чаша разделена узкими боровками на девять полос, заполненных черневым штрихованным узором. У ручки накладной трилистник, украшенный мелким черневым орнаментом. Ручка витая, по виткам — мелкий черневой орнамент. Середина ручки — восьмигранная, украшенная черневыми чешуйками. Конец ручки в виде балясинки.

Потир

Потир серебряный, золочёный, с гладкой полусферической формы чашей на гладком стояне и круглом поддоне. По венцу чаши на резном фоне расположена литургическая надпись вязью: «пийте от нея вси…». Надпись в двух местах перебивается изображениями трёх поясных фигур Деисусного чина и Голгофского креста на фоне городской стены, помещёнными в двойных линейных кругах. Между кругами, вверху, на чаше — резной травный орнамент по резному фону. Стоян невысокий, гладкий, большая часть его охвачена яблоком, расчеканенным изогнутыми ложками, через одну гладкими и чеканенными травами по канфаренному фону. Яблоко по середине разделено пояском на две части; сверху и снизу яблоко обрамлено прочеканенным, со сквозным резным орнаментом, зубчатым подзором. Стоян плавно переходит в высокий граненый поддон. В нижней, более широкой части плоских, слегка вогнутых граней, чеканены круглые, имеющие вид цветка (граната) ложки, на которых резан травный орнамент: на одних травы на резном фоне, на других — на гладком. По срезу поддона, в более узкой, чем по венцу, полосе помещена по заштрихованному фону резная надпись вязью: «лета ЗРМА июля въ (15) де зделан сии стыи потир на Коломну в соборною црков прчстые бдцы что на сенях честнаго ея успения при гдре цре и великом кнзе Михаиле Фёдоровиче всея Руси повелением сщенно епка Рофаила Коломенскаго и Коширскаго в АЕ (15) лето епкпства его». Снизу поддона резная надпись с обозначением веса потира: «вес потира фунта ЛД (34) золотника» и «делал сий стый потир введенский диакон Диомид что на Сретенской». Чаша внутри гладкая, незолочёная.

Крест напрестольный

Крест напрестольный, серебряный, сплошь золочёный, восьмиконечный. С лицевой стороны на канфаренном травами фоне — чеканное изображение «Распятия» с черепом Адама в подножии, четырьмя поясными изображениями предстоящих по сторонам креста, шестикрылого херувима и двух летящих ангелов — в оглавии. На нижнем перекрестии — чеканное изображение святого Николая в рост и стилизованных цветов и трав на канфаренном фоне. На гладких золоченых клеймах — резные надписи с именами святых. Рукоять и обратная сторона украшены чеканным стилизованным растительным узором из цветов и трав на канфаренном фоне. В средокрестии обратной стороны — гладкое фигурное клеймо; на рукояти в гладком прямоугольном клейме с килевидным завершением — вкладная надпись: «В лета ЗРОД году мца сентября, в А дн вделанъ сий кртъ в домъ великаго чудотворца Николы в Угрешской мнтрь при игумене Викентие З братиею из црковные прикладные казны а делалъ сии кртъ золотого дела мастеръ Василё Карповъ сынъ». На боковых сторонах — резной геометрический орнамент — «плетенка».

Пелена «Богоматерь Владимирская с праздниками»

Пелена с изображением «Богоматери Владимирской» сплошь зашита пряденым золотом, украшена жемчугом, золочёными дробницами и драгоценными камнями. В центре пелены шито изображение Владимирской Богоматери с младенцем Христом. Лики и руки Богоматери и Христа шиты кручёными шёлковыми нитями бежевого и коричневого тона атласным швом, одежды зашиты пряденым золотом и серебром в прикреп коричневым и синим шёлком. Контуры изображений обнизаны средним жемчугом. В нимбе Богоматери три изумруда в золотых гнёздах. Над изображением нашиты три серебряных золоченых дробницы в форме четырехконечного креста с черневым растительным орнаментом и буквами. Выполнена пелена в Царицыных мастерских, происходит из Патриаршей ризницы и связана с Успенским собором. В «делах» царицыных светлиц сохранилась замечательная запись: «Иконник Марк Матвеев да Третьяк Гаврилов знаменили (14 дней) образ Богородицы Владимирские, а около образа Двунадесятых праздники, по бумаге знаменовали и красками цветными и по тафте знаменовали». Одной из особенностей лицевого шитья является его коллективный характер. В создании вещей участвовали мастера разных специальностей: художник-знаменщик, словописец, травщик, вышивальщица. Роль художника была значительна — он создавал композицию, ему принадлежал рисунок произведения и часто, по-видимому, проект колорита. Через художника-знаменщика осуществлялась, таким образом, связь лицевого шитья и с живописью, а своеобразие технических и художественных средств в значительной степени зависело от вышивальщицы. Умение с таким большим вкусом, глубоким артистизмом воплотить нитями шёлка, золота и серебра замысел иконописца присуще только настоящему художнику, равному по своей художественной культуре автору композиции. Пелена «Богоматерь Владимирская» с 1701 года значится в описях Успенского собора как «шитый образ» от древней почитаемой иконы «Богоматери Владимирской». Одежды и фон шиты пряденым золотом и серебряным и сканным золотом в прикреп синим и коричневым шелком, лично́е шито плотными стежками серым кручёным шёлком с оттенениями более тёмным цветом. Для передачи объема лика использовано два приёма (их начали применять со второй половины XVI века): при помощи шелков разных оттенков и путём шитья с положением стежков по направлению мускулов. Лично́е исполнялось обычно, в данном случае тоже, «атласным» швом, при котором стежки плотно примыкали друг к другу или швом «в раскол», когда игла протыкалась в середину предыдущих стежков, как бы их расщепляя. Изображение Марии с младенцем помещено в широкую раму, которая заполнена изображениями праздников (двунадесятых). Праздники заключены в килевидные клеима, по контуру низаны жемчугом. Жемчугом низаны и контуры фигур, жемчугом выполнены соответствующие надписи в клеймах. Композиция пелены, состав праздников, «киотчатые» клейма, сплошное золотное шитьё на одеждах и по фону — все имитирует известный фотиевский оклад на икону. И сама пелена похожа на икону в окладе за счёт обилия золота, жемчуга, драгоценных камней и серебряных с чернью дробниц.

Дискос

Дискос серебряный, частично золочёный, украшен резьбой и чернью. Тарель дискоса большая, круглая, мелкая. Борт слегка приподнят; край борта вызолочен, профилирован боровками и украшен зигзагообразной резной полоской. На борту 3-х резных золочёных фигурных клейма с литургической надписью древнерусским шрифтом на штрихованном поле. Между клеймами с надписью расположены по три резных золочёных круга с поясными изображениями святых со свитками в руках. Эти изображения соединены между собой изогнутым резным золочёным стеблем с тюльпанами и листьями. Вся поверхность борта покрыта ковровым черневым орнаментом. Спуск гладкий золочёный. В центре дна резное золочёное изображение «агнец на дискосе». Сверху и снизу купели по два херувима; по сторонам в 4-х треугольниках золочёные резные символы евангелистов. Над изображением — в резной золоченой сфере — голубь с нимбом. По краю дна дискоса проходит резной золочёный поясок из чешуек, по внутренней его стороне резные золочёные облака. Фон на дне украшен ковровым черневым орнаментом. Поддон невысокий, разделен на 6 лопастей, закруглённых внизу и окаймлённых золочёной полосой и зигзагообразной штриховкой. На каждой лопасти резной золочёный херувим. Основание широкое, круглое, профилировано уступами с выступающим золочёным краем, на спуске украшено резным золоченым изображением 4-х тюльпанов на изогнутых стеблях с листьями. Фон на поддоне аналогичен фону тарели.

Пелена

Пелена подвесная из малинового атласа и коричневой камки с шитьём. На среднике малинового атласа шито изображение «Богоматери Одигитрии». Лики, руки и волосы Христа шиты шелками. Рукава хитона Богоматери, подкладка мафория, хитон Христа шиты золотными сканными нитями с голубым шёлком. Остальное шитьё выполнено пряденым золотом, а в контурах — черным шёлком. Соответствующие надписи шиты пряденым серебром. На кайме коричневой камки пряденым серебром шит текст молитвы. Подкладка из голубой тафты.

Витрина 16. Шитьё второй половины XVII века

Во второй половине XVII века центром художественной жизни России был Московский Кремль и его многочисленные производственные царские мастерские. Это в полной мере относилось и к Царицыной светлице, где в середине столетия работало не менее пятидесяти золотошвей, а к 1690-м более восьмидесяти. Ведали ими две боярыни, которые выдавали материалы и наблюдали за работой. Разные художественные и технологические приёмы свидетельствуют не только о многочисленности знаменщиков и мастериц, но и о принадлежности их к различным художественным направлениям.

Для произведений царицыной мастерской этого периода продолжает оставаться характерным обилие золотного шитья, а также плотная теневая моделировка в лично́м. Абрис ликов очерчивают широкие тёмные полосы, грубой угловатой линией они окружают глаза, идут к вискам, отмечают морщины на лбу, создавая впечатление лица в маске или в очках.

Представленная в витрине хоругвь с изображением архистратига Михаила, датируемая серединой – второй половиной XVII века отличается профессионально выполненным рисунком, чёткой с узорными буквами надписью и тщательным шитьём. По-видимому, к этому произведению относится запись в «Светличных делах» под 1652 годом, что «шатерные мастера Иван да Федор Янышевы» знаменили среди прочих вещей «хоругвь Архангела Михаила».

Нагробный покров «Митрополит Алексей» относится к произведениям Царицыной мастерской того же периода. Рисунок создавал Симон Ушаков, вышивала мастерица Степанида Петрова. В художественном решении образ митрополита ориентирован на его более ранние шитые изображения. От других покровов царицыных мастерских этого времени, он отличается моделировкой лика с тонкими чертами, в котором почти полностью отсутствуют оттенения. Фон средника украшен виртуозным воспроизведением аксамита — драгоценной ткани итальянского производства — шитьём «на аксамитное дело».

Во второй половине XVII столетия, произведения лицевого шитья создавались не только в столице — в царской и многочисленных боярских мастерских, но и в швейных мастерских в домах богатых купцов. Роль купечества в XVII веке на Руси заметно возрастает. Более всего известно произведений шитья, вышедших из светлиц «именитых людей» Строгановых. Род промышленников и купцов внёс заметный вклад в русскую культуру. Храмы, построенные ими, иконы, заказанные или выполненные в их «иконных горницах», произведения светлиц, работавших в их вотчинах в Сольвычегодске и Перми, имеют свои характерные особенности, свой стиль, часто называемый «строгановским». Шитьевые мастерские Строгановых существовали более ста лет, работая под руководством разных хозяек. В 1650–1670-е годы во главе сольвычегодской светлицы стояла жена Дмитрия Андреевича — Анна Ивановна — искусная вышивальщица. На этот период приходится расцвет мастерских и завершение сложения особого «строгановского» стиля. На фоне произведений царских и других мастерских, покровы Строгановых выделяются не только прекрасным рисунком и тщательностью исполнения, но прежде всего, чрезвычайно тактичным подходом к моделировке лично́го, отсутствием «модного» в это время резкого оттенения, нередко искажающего черты ликов, которое позже станет обычным и для строгановских светлиц.

Именно в период, когда строгановские мастерские возглавляла Анна Ивановна, была исполнена пелена «Митрополит Иона», отличающаяся высокими художественными и технологическими достоинствами.

Примером вышивки строгановских мастерских 1670–1680-х годов является сударь «Распятие с избранными святыми». Его также отличает особая манера шитья ликов тонким кручёным шёлком сероватого цвета, очень плотно, «атласным» швом «по форме» с оттенениями; круглые глаза со скошенным влево зрачком; золотное шитьё не только в одеждах, но заполняющее всё пространство произведения (фон, рамки); контуры и детали изображений, очерченные рельефным или так называемым «высоким швом». Однако, здесь уже видно более грубое исполнение вышивки, по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Экспонаты витрины

Крест напрестольный

Крест напрестольный, серебряный, позолоченный восьмиконечный. По гладкой верхней створке креста наложена чеканная прорезная вторая створка. В центре — литое Распятие с нимбом вокруг головы Христа, который низан жемчугом и украшен драгоценными камнями. По концам креста — чеканные предстоящие. В оглавии — Саваоф, под ним два преклонённых ангела с литыми крыльями, между ними — св. Дух, в виде голубя. Возле всех фигурных изображений укреплены касты с камнями, обнизанные крупным жемчугом. В подножии Распятия два коленопреклонённых ангела с чашами. На нижнем конце креста — ростовая чеканная фигура Иоанна Крестителя с чашей и младенцем. Под ним овальный картуш с надписью «мощи святые патриарший просвитель Стефан иеродьякон Сахаров». По краю крест обнизан (до середины основания креста) жемчужной обнизью в три ряда. С обратной стороны по поверхности креста чеканены круглые и ромбовидные мишени в обрамлении стилизованных тюльпанов и листьев, с надписями, перечисляющими мощи. На гладкой нижней части креста — резная надпись: «Построил сий чтный и стый кртъ в Синбирскъ град ко храму Преображениа гда ншего Ийса Хрста Гостиные сотни Никифор Павловъ сынъ Борминец тщанием храма того иереив Артемия Никифора Софрониевых лета ЗСГ году марта дня НГА».

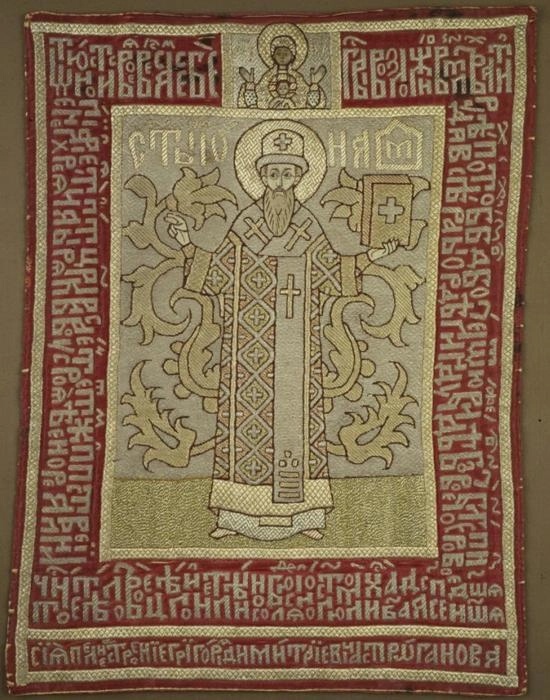

Пелена подвесная

Пелена подвесная из малинового атласа шитая шёлком, золотом и серебром. В центре средника, сплошь зашитого серебром и разработанного плетёными геометрическими и растительными узорами в виде ветвей с крупными зубчатыми листьями — ростовое изображение святого Ионы в святительских одеждах и в митре, с Евангелием в левой руке. Лично́е шито светлыми шелками и детализировано тёмным шёлком. Одежды, нимб, Евангелие шиты пряденым золотом и серебром в прикреп цветными шелками и разработаны мелкими геометрическими узорами. На саккосе Ионы — кресты в клеймах, шитые серебром по рельефу. Позём шит зелёным шёлком с пряденым золотом. Над Ионой — шитая пряденым золотом надпись — «СТЫЙ ИОНА М». Вверху, на кайме — изображение Богоматерь-Знамение, выполненное шёлком и пряденым золотом, по фону, зашитому пряденым серебром. В контурах изображений св. Ионы, Богоматери и растительного орнамента — темно-коричневый шёлк. На кайме из малинового атласа серебром шит тропарь. Внизу, на кайме надпись – «сия пелена строение Григория Дмитриевича Строганова». Края каймы, средника, прямоугольника с изображением Богоматери, строка о создании пелены — обведены полосой золотного шитья. Подкладка из тёмно-малиновой тафты.

Покровец с шитьём

Средник сплошь зашит пряденым золотом и серебром. В центре, в круге шитое изображение «Распятия» с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей. На кайме, сплошь зашитой золотом и серебром с цветным прикрепом, вышиты восемь киотообразных клейм, с поколенными изображениями святителей (Василия, Григория, Иоанна, Николая, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа), а в углах четыре херувима. Лики, руки, тело Христа шиты светлыми шелками и детализированы чёрным и коричневым шёлком; все остальное — золотом и серебром в прикреп цветными шелками, создающими различные геометрические орнаменты. Традиционные надписи в круге шиты красным шёлком; соответствующие надписи у изображений святителей — пряденой серебряной нитью. Контуры обшиты пряденым серебром по шнурку. Подкладка из светло-синего шёлка с ромбовидным узором.

Хоругвь

Хоругвь тёмно-красного атласа с шитым изображением архангела Михаила в рост, с мечом в правой руке. Лицо и руки шиты светлым шёлком; детали и волосы — коричневым шёлком. Нимб, одежды, позём — шиты пряденым золотом в прикреп цветными шелками. Обувь шита пряденым золотом. Крылья выполнены крупным, рельефным прикрепом. По сторонам изображения — соответствующая надпись «архангел Михаил», выполненная пряденым золотом. По кайме пряденым золотом шиты слова молитвы. Подкладка нового холста.

Покров нагробный «Митрополит Алексий»

На среднике вышито прямоличное, в рост, изображение митрополита Алексия в крестчатом саккосе, омофоре и клобуке. Левой рукой он держит закрытое Евангелие с Распятием на окладе, правая — перед грудью, в молении. Над митрополитом в сегменте — Святая Троица. Лично́е шито тонким кручёным шёлком песочного цвета «в раскол», с небольшими оттенениями шёлком того же тона. Тонкие черты лика отмечены коричневым шёлком, таким же шёлком прошиты пряди в седых (серых) усах и длинной клиновидной бороде. Одежды и нимбы митрополита и ангелов, а также Евангелие шиты прядеными золотными и серебряными нитями с малиновой, голубой, зелёной и жёлтой шёлковыми прикрепами разнообразными швами («ягодка», «ягодка двойная», «черенок», «денежка в четыре клетки», «рядки», «клетчатый городок»). Облака в сегменте неба вышиты белым и голубым шёлком. Контуры фигур митрополита и ангелов, складки одежд святого, круги и кресты на его саккосе, полосы и кресты на омофоре, узор из S-образных завитков на нимбе, зарукавьях и подоле саккоса, Евангелие и другие детали низаны средним и мелким жемчугом (в кругах и крестах — в три пряди). На нимбе святого — два крупных камня в золотых с эмалью оправах и три золотые с эмалью запоны с одним крупным и восемью мелкими камнями в каждом. Фон средника сплошь зашит «под аксамит» прядеными золотными нитями с серебряным узором извивающихся веток с плодами граната, листьями и цветами гвоздик.

Витрина 17. Орнаментальное шитьё XVII века

Орнаментальное шитьё издревле бытовало в жизни русского народа, оно связано с народными традициями, творческой фантазией, фольклором. Прихотливым, разнообразным орнаментом украшали полотенца, платки, детали крестьянской одежды из льна и шерсти. Со временем декоративное шитьё развивалось и трансформировалось.

Орнаментальные, декоративные элементы шитья XVII века являются результатом индивидуального творчества мастериц, их характеризует огромный запас различных композиций и мотивов, основанный на обширном и многовековом опыте. Источниками творческой фантазии служили народные вышивки, привозные ткани, произведения ювелиров, резчиков по дереву. Часто встречаются геометрические композиции, состоящие из сочетания ромбов, кругов с вписанными звездообразными орнаментами. Это славянские символы солнца, восходящие в своих истоках к глубокой древности, а в XVII веке перешедшие в чисто орнаментальные.

Для орнаментального шитья XVII века характерно обилие золотых нитей и жемчуга, которому в истории русского вышивального искусства принадлежит видное место. Жемчужные промыслы были распространены на реках северной части России, а крупный жемчуг ввозился из Кафы, с Персидского залива («кафимский» и «гурмыжский»). В сочетании с драгоценными камнями-самоцветами и золотом он был доступен не многим и использовался в княжеско-боярском быту. Жемчуг играл в орнаментальном шитье важную роль, выступая как самостоятельное средство художественной выразительности. Техника шитья жемчугом была разнообразной и виртуозной. Это направление декорирования было выделено в особую специальность — «сажей», мастериц, которые сажали и низали жемчуг. Речной мелкий жемчуг широко использовался в обиходе простого народа, украшал женские головные уборы, праздничные наряды.

В целом же орнаментальное, как и лицевое шитьё, развивалось в общем русле художественной культуры России XVII века. Представленные в витрине экспонаты наглядно свидетельствуют о широком использовании орнаментального шитья — став для ножей, детали священнического облачения, обувь, полотенца, и платок-ширинка украшены такой вышивкой.

Экспонаты витрины

Став ножевой

Став ножевой со съёмной крышкой, обтянут красным бархатом, расшит золотым трунцалом и мелким жемчугом. Корпус в форме усечённого конуса суженного к низу, укреплен на широком круглом основании и покрыт красным бархатом. Верхняя часть его, прикрываемая крышкой, с 12-ю гнёздами для ножей, обтянута жёлтым шёлком. Корпус и основание узкими полосками золчёной тиснёной бумаги разделены на четыре части, украшенные рельефным шитьём, выполненным золотным трунцалом различного вида. В узоре — стилизованные растительные композиции из завитков, листьев, плодов гранта. Контуры из узкого золотного шнура. По фону нашиты отдельные мелкие зёрна жемчуга. В месте соединения корпуса и основания — поясок из золочёной тиснёной бумажной ленты. Верх корпуса и низ крышки обведены узкой золотной тесьмой. Крышка цилиндрической формы имеет более широкий верх. Она также обтянута красным бархатом и украшена аналогичным шитьём с жемчугом. По верху крышки в один ряд, а по сторонам в четыре ряда проложена золотная тесьма. Подложена жёлтым шёлком. На прокладке чернилами написано «5417».

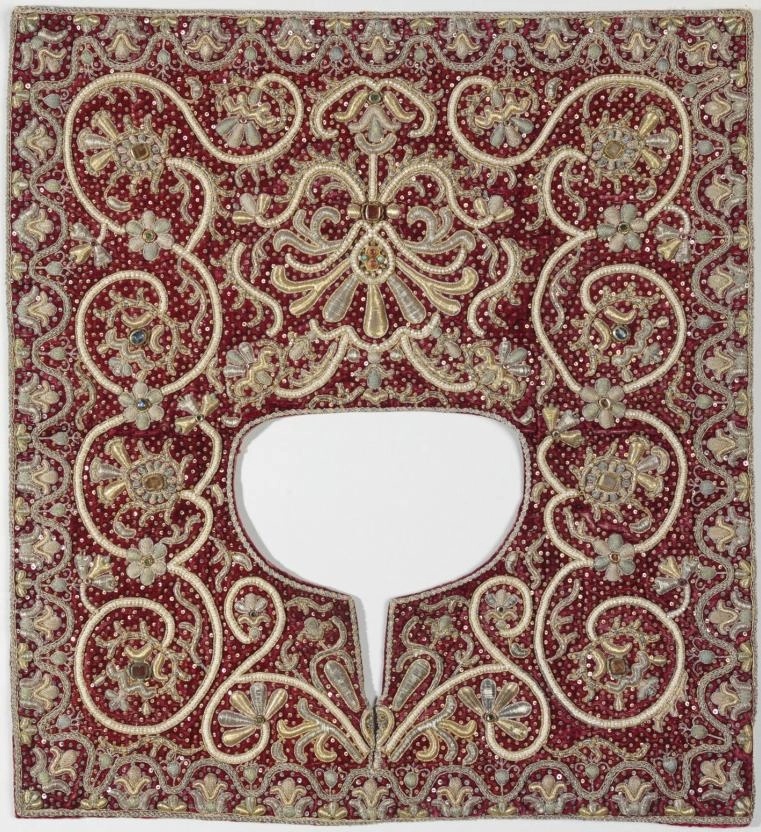

Поручи

Поручи из тёмно-синего бархата, шитые мелким жемчугом, блёстками и жгутом из пряденого золота. В центре поручей жемчугом вышит четырёхконечный крест. Между концами креста четыре крупных жемчужины, обрамлённых трунцалом. Крест помещён в фигурное жемчужное клеймо, окружённое стилизованными растительным узором из жемчуга. Промежутки между шитьём заполнены золотыми блёстками, прикрепленными мелкими жемчужинами. Весь узор обведён с двух сторон жгутом из прядёного золота. Края поручей обшиты двумя жемчужными нитями между которыми расположен жемчужный орнамент в виде вьющегося стебля. К боковым краям поручей пришито по девять серебряных колец, соединяющихся жёлтым шнурком. Подкладка поручей из жёлтого атласа.

Набедренник

Набедренник из струйчатой золотной светло-коричневой объяри, шитый внизу по тёмно-малиновому и лиловому атласу жемчугом, золочёными дробницами, блёстками, с серебряной бахромой. Светло-коричневый шёлковый фон объяри заткан золотной битью. Внизу набедренник надставлен украшенными шитьём темно-малиновым (червчатым) треугольным куском атласа и полосой лилового атласа. На темно-малиновом атласе исполнен узор в виде двух побегов с ответвлениями, листьями и бутонами, поднимающихся из углов к вершине треугольника и завершающихся крупным стилизованным цветком граната. Внизу — подобный же цветок. Побеги и ответвления шиты средним жемчугом, цветы и бутоны — очень мелким жемчугом и золотной канителью. Фон украшен блёстками. На лиловом атласе средним жемчугом исполнен узор в виде вьющегося побега с тремя крупными тюльпанами, один из которых изображен опущенным вниз. В середине тюльпанов — розетка с отходящими от нее короткими ответвлениями. В узор включены золочёные гравированные дробницы: в виде шестилепесткового цветка и листовидные. Фон зашит блёстками. По краю полоса лилового атласа обведена одним рядом жемчуга. Жемчужное шитьё обрамлено золотным шнурком. Подкладка из зелёной (флорентийской) камки с орнаментом из крупных многолепестковых цветов, мелких лилий и тюльпанов. Вверху пришита тесьма. Внизу — бахрома из нитей.

Ширинка

Ширинка из белой тафты, по краю которой прядёным золотом, серебром и цветным шёлком вышита кайма с изображением трав, двуглавых орлов и оленей. Шов двусторонний. Вышитая кайма перенесена на тафту, очевидно, с другой ширинки. По краю ширинка обшита бахромой из нитей прядёного золота. С изнанки по кайме в одном месте нашит кусок тафты.

Оплечье стихаря

Оплечье стихаря прямоугольное из красного бархата с шитьём камнями, жемчугом. На задней стороне оплечья, в середине, золотными нитями и мелким жемчугом шит крупный многолепестковый стилизованный цветок, сердцевиной которого служит маленькая золотая запона с четырьмя камнями. От цветка, вправо и влево, расходятся два небольших стебля, завершающиеся стилизованными цветами. Слева и справа от центральной композиции — вьющийся стебель с цветами и бутонами. Сердцевинами всех цветов и бутонов служат камни и стёкла в кастах. На передней стороне оплечья — два расходящихся в разные стороны стебля с цветами и бутонами. Шитьё выполнено жемчугом. По краю оплечья — рамка, заполненная стилизованными цветами, шитыми золотными нитями. Фон зашит мелкими блёстками, прикреплёнными трунцалом. Подкладка из нового холста.

Туфли (башмаки) женские, пара

Туфли женские (пара) из выцветшего алого (теперь светло-коричневого) бархата, шитые белым шёлковым и золотным шнуром, серебряными золочёными блёстками на высоком каблуке на кожаной подмётке. На бархатном верхе туфель, украшенном блёстками, двойным рядом белого шнура, ранее являвшегося настилом для жемчуга, выполнен узор в виде вьющихся побегов с завитками, расходящихся от центрального цветочного мотива, расположенного спереди. В контурах узора — тонкий золотный шнур. Каблук высокий, прямой, набран из пластинок коричневой кожи, подбит подковой из белого металла, с внешней стороны прошит двумя рядами мелких железных гвоздей, с внутренней — двумя рядами крупных гвоздей. Задник, также прошитый мелкими гвоздями, украшен тонким шнуром из золотной и шелковой красной нити. На подмётке из коричневой кожи тиснён линейный орнамент. Внутри туфли обтянуты жёлтой крупноузорной камкой, а на заднике — бархатом.