Успенский собор

В северном иконостасе помещаются иконы, не только происходящие из Успенского собора, но и привезенные в 1923 году из Соловецкого монастыря после его закрытия. Выдающимися художественными достоинствами отличаются две иконы – «Богоматерь Боголюбская, с житием Зосимы и Савватия Соловецких» и «Достойно есть». Первая была написана в 1545 году по заказу Филиппа Колычева в бытность его игуменом Соловецкого монастыря для Преображенского собора. В этой иконе еще ощутимы отзвуки стиля эпохи Дионисия: в утонченных, вытянутых пропорциях фигур, свободном и пространственном решении композиции, хотя колорит сгущается, а живопись становится плотной и сплавленной. Вторая, четырехчастная икона «Достойно есть» середины XVI века, иллюстрирует песнопение в честь Богоматери. Рядом с ней помещается икона «Сошествие во ад» со сценами страстей Христовых XVI века. В витрине у северной стены находится еще несколько малых икон, происходящих из Соловецкого монастыря, среди которых выделяется замечательный своей утонченной живописью и нежной изысканной цветовой гаммой образ «Спас Недреманное Око» середины XVI столетия.

Большинство икон, представленных в северном иконостасе, происходят из Успенского собора.

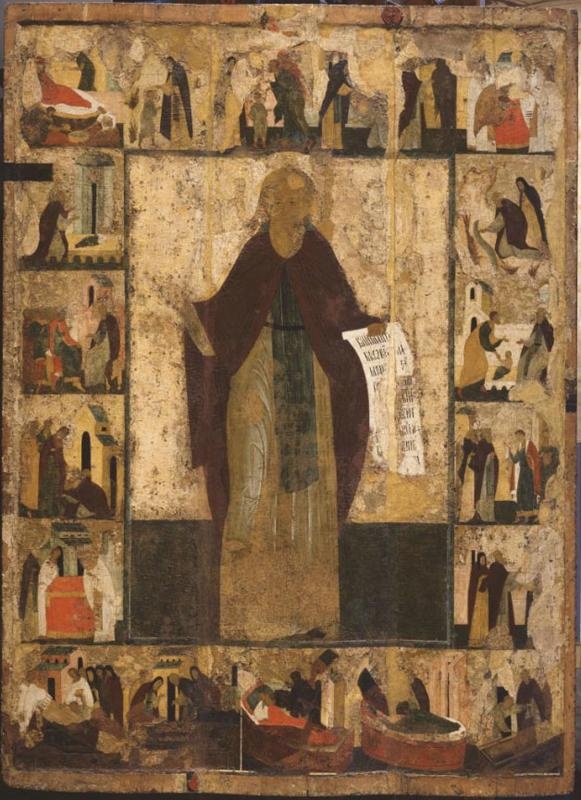

Сергий Радонежский, в житии

Икона «Сергий Радонежский в житии» конца XV – начала XVI века, расположенная в западной части иконостаса, связана с кругом икон, созданных в мастерской Дионисия. Образ святого подвижника, основателя Троице-Сергиева монастыря, по образцу которого его ученики создавали многие общежительные монастыри по всей России, вдохновителя на ратный подвиг героев Куликовской битвы, на иконе исполнен кротости и смирения. В клеймах его жития подчеркивается смиренномудрие святого: так, например, в двух клеймах изображается воскрешение им отрока и то, что святой запретил отцу ребенка рассказывать о случившемся как о чуде. Стиль и художественное решение иконы, со сдержанным, хотя и по-дионисиевски просветленным колоритом, соответствуют образу.

Алексей Человек Божий и Мария Египетская

Небольшая икона «Алексей Человек Божий и Мария Египетская» была создана в 1648 году царским иконописцем Яковом Рудаковым (Казанцем). Изображения этих святых, небесных патронов царя Алексея Михайловича и его первой супруги Марии Ильиничны Милославской, нередко появляются на иконах в середине XVII века. Образ Богоматери Знамение, фамильной святыни дома Романовых, помещен в верхней части иконы. Нежные охристые и розовато-голубые краски, тонкая, изящная манера письма характерны для икон первой половины XVII столетия.

Святой Николай, в житии (Никола Вяжищский)

Житийная икона «Святой Николай» начала XV века , к сожалению, сильно поврежденная, была написана в Новгороде. Она являлась храмовым образом в Вяжищском монастыре, откуда во время правления Ивана Грозного вместе с другими почитаемыми новгородскими святынями была перенесена в Москву. В Успенском соборе в XVI–XIX веках она помещалась в местном ряду главного иконостаса, у входа в Петропавловский придел. Николай Чудотворец на Руси был одним из самых почитаемых святых – защитником путешественников, спасателем мореплавателей, охранителем семьи. Все эти свойства приписываются святителю на основе его жития, нашедшего отражение в окружающих средник иконы клеймах.

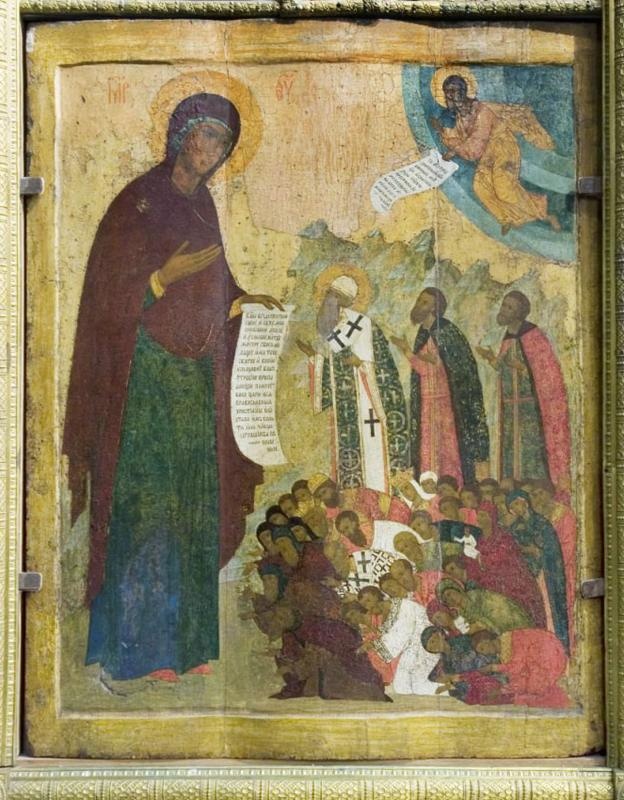

Богоматерь Боголюбская, с предстоящими

Такие иконы как «Богоматерь Боголюбская, с предстоящими» первой трети XVI века в Древней Руси именовались «Моление Богоматери о народе». Впервые образ стоящей в рост Богородицы со свитком в руке, обращенной с молитвой к Спасителю, был запечатлен на иконе XII столетия в соответствии с ее чудесным явлением Андрею Боголюбскому. При этом среди предстоящих Богоматери, обращенных к ней с молитвой о защите и покровительстве, изображаются то ростовские и московские святители, как, например, на этой иконе, то братия Соловецкого монастыря во главе с его основателями, святыми Зосимой и Савватием, как на иконах 1545 и 1566–1567 годов.

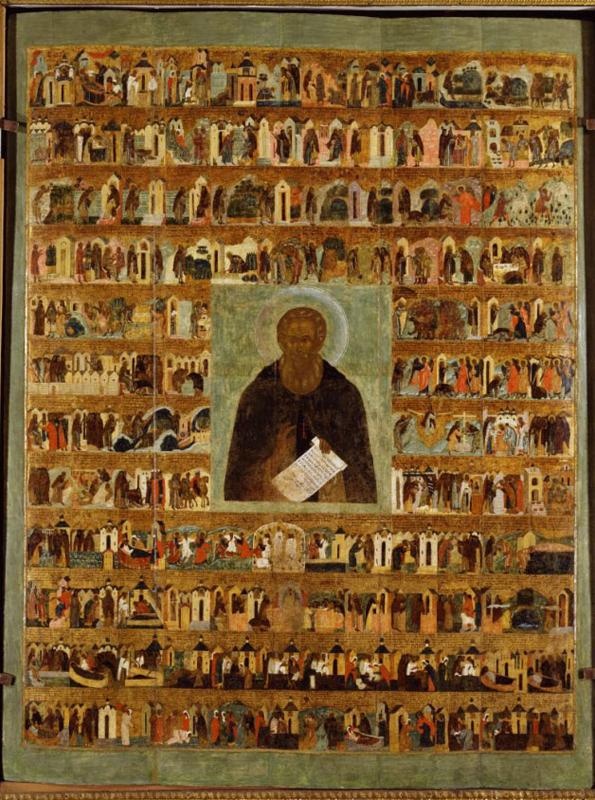

Преподобный Александр Свирский, в житии

Житийные иконы в середине – второй половине XVI века и в XVII столетии получают особое распространение и дальнейшее развитие: количество клейм увеличивается, они превращаются в буквальное иллюстрирование литературных текстов житий и сказаний о чудесах святых или почитаемых икон. Художественный язык в значительной степени теряет свою самоценную выразительность, композиции становятся затесненными, перегруженными большим количеством фигур, архитектурных элементов, жесты – иллюстративными, а лики – типизированными. Такова, например, икона «Александр Свирский, в житии», написанная в середине XVI века, вскоре после того как в 1547 году первый игумен Троицкого монастыря на реке Свири был причислен к лику святых. Заказ такого огромного по размеру и количеству клейм (их сто двадцать девять) образа для кафедрального Успенского собора был связан с тем, что на день памяти этого святого приходилась одна из важных побед молодого царя Ивана IV во время его похода на Казань в 1552 году. Интерес вызывает изображение сцен, связанных с повседневным монастырским бытом: ловли осетров, выпечки хлебов, возведения монастырских построек.

Богоматерь Тихвинская

Другая огромная икона – «Богоматерь Тихвинская» была написана в 1668 году патриаршими иконописцами из Троице-Сергиева монастыря Федором Елизарьевым и Гавриилом Кондратьевым. В ста четырех клеймах подробно проиллюстрировано житие и Успение Богоматери, а также Сказание об иконе Богоматери Тихвинской. Согласно Сказанию, созданному в конце XV века, она чудесным образом объявилась в Тихвине в 1383 году, где для нее был создан храм, а затем основан монастырь. Чудотворная икона защитила обитель от шведов во время ее осады в начале XVII столетия. В клейма иконы включены изображения, отражающие древнее сказание о прототипе этой иконы – так называемой «Богоматери Лиддской» или «Римской».

Двусторонняя икона Богоматери Одигитрии и Святой Георгий

Образ «Богоматери Одигитрии» выполнен на лицевой стороне огромной двусторонней иконы рубежа XI–XII веков, привезенной из Новгорода при Иване Грозном. На ее оборотной стороне представлен святой Георгий. Эта икона с XVI века стояла в местном ряду иконостаса, а теперь она помещена в витрину-киот у северных дверей собора. Изображение Богоматери с Младенцем сохранило лишь небольшие фрагменты первоначальной живописи на шее и ручке Младенца. Большая часть иконы была переписана заново греческим художником в первой трети XIV столетия, но при раскрытии иконы в 1995 году обнаружили также и фрагменты живописи разного времени – от XIII до XIX века. Сохраняя композицию древней иконы, монументальность и массивность присущих ей форм, мастер XIV века несколько смягчил живописную трактовку образов Богоматери и Младенца, придав им более личный, лирический характер.

Напротив, образ святого Георгия, облаченного в воинские доспехи, с мечом и копьем в руках, исполнен мужества и силы. Он представлен здесь как идеальный защитник христианской веры и отечества. Недаром святой Георгий считался покровителем многих русских князей, начиная от Ярослава Мудрого, носившего в крещении имя Георгий. Необычайная красота лика святого, его широко раскрытые глаза словно излучают свет неколебимой веры, ради которой он претерпел тяжкие муки и смерть. Об этом напоминает и жест его левой руки, сжимающей крестообразную рукоять снятого с пояса меча, поднятого подобно мученическому кресту. Древняя живопись иконы рубежа XI–XII столетий хорошо сохранилась благодаря тому, что ее долгое время скрывала сплошная темно-коричневая покраска, под которой она была обнаружена и раскрыта лишь в 1930-х годах.